垂体瘤是人体最常见的神经内分泌肿瘤之一。根据血清激素和免疫组化,可分为10种亚型。每种亚型的临床特征和治疗方案不尽相同。该10分型法对于患者的预后有一定的预测作用,但对于治疗方法的选择和尝试,指导作用较为局限。

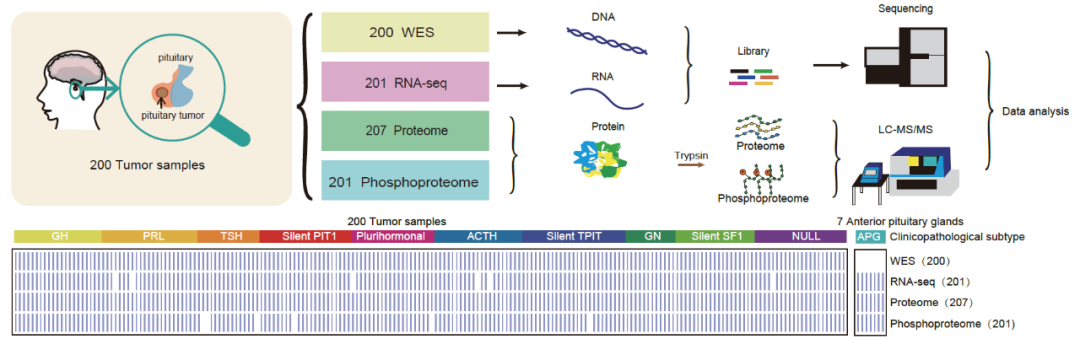

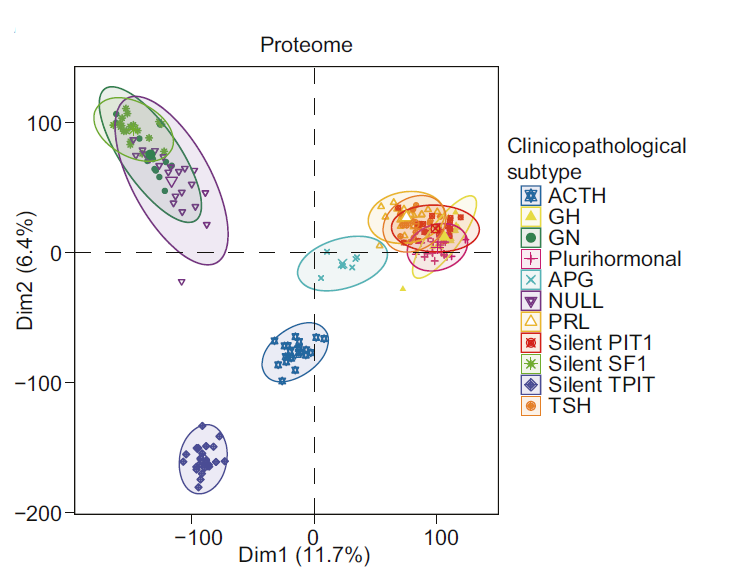

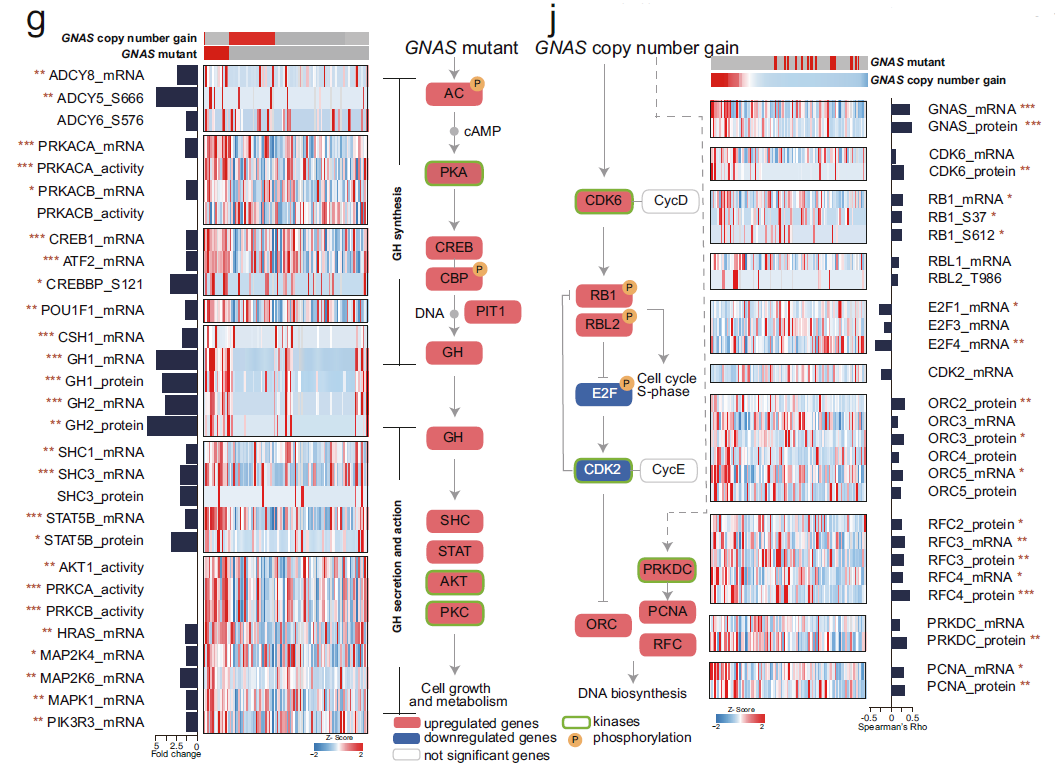

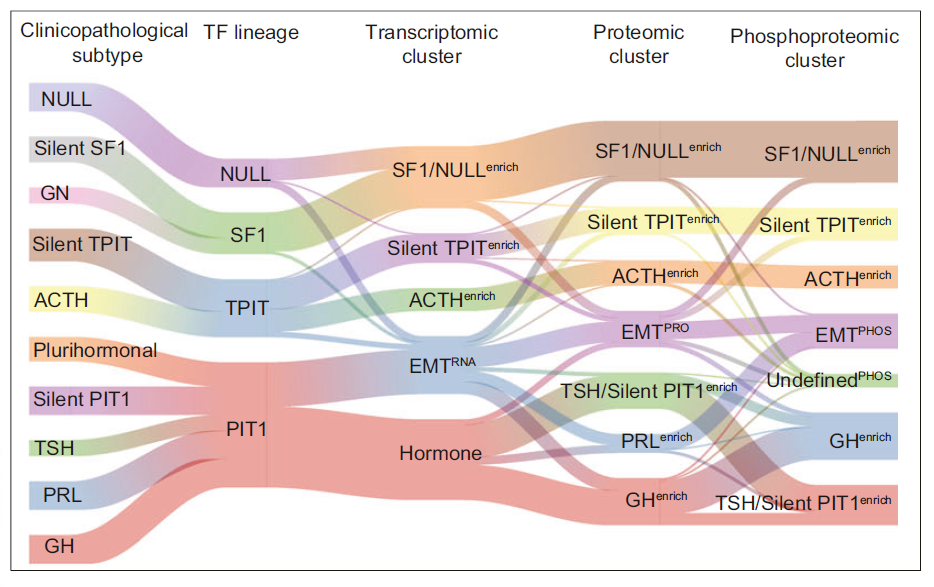

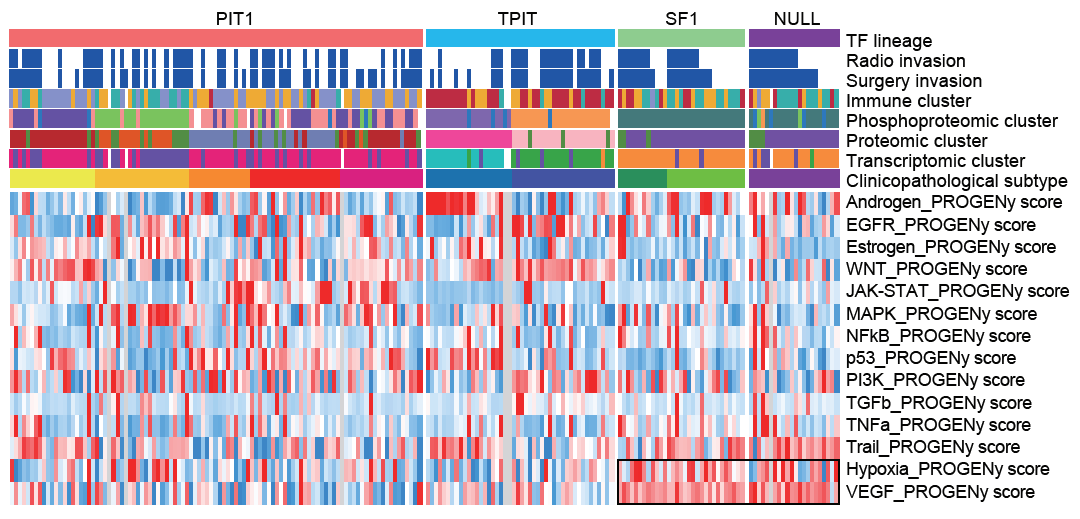

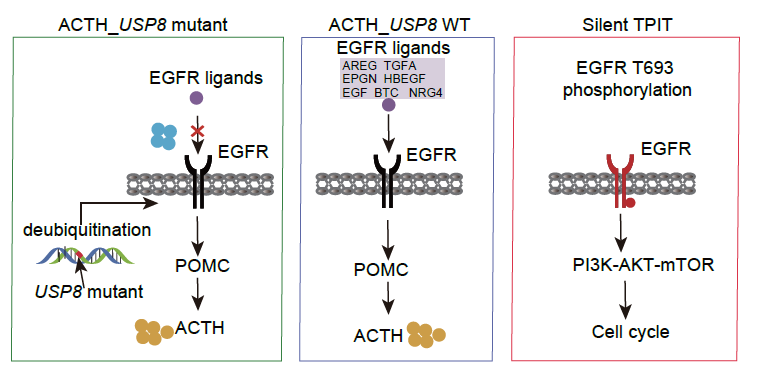

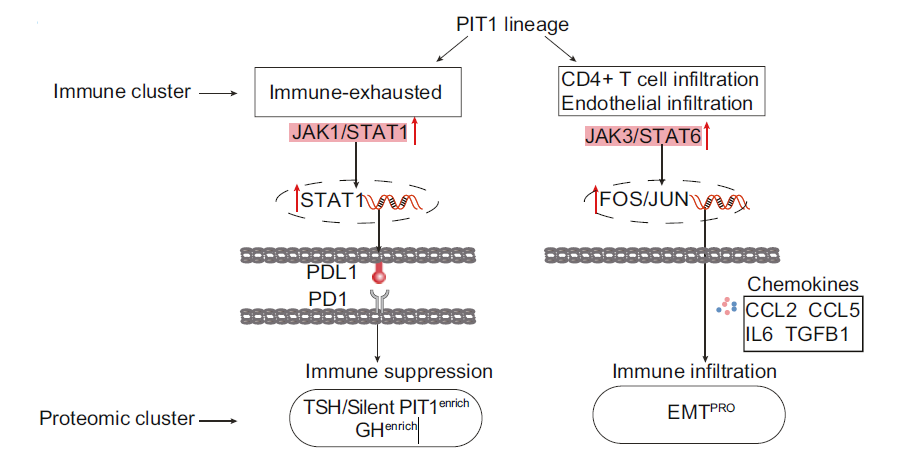

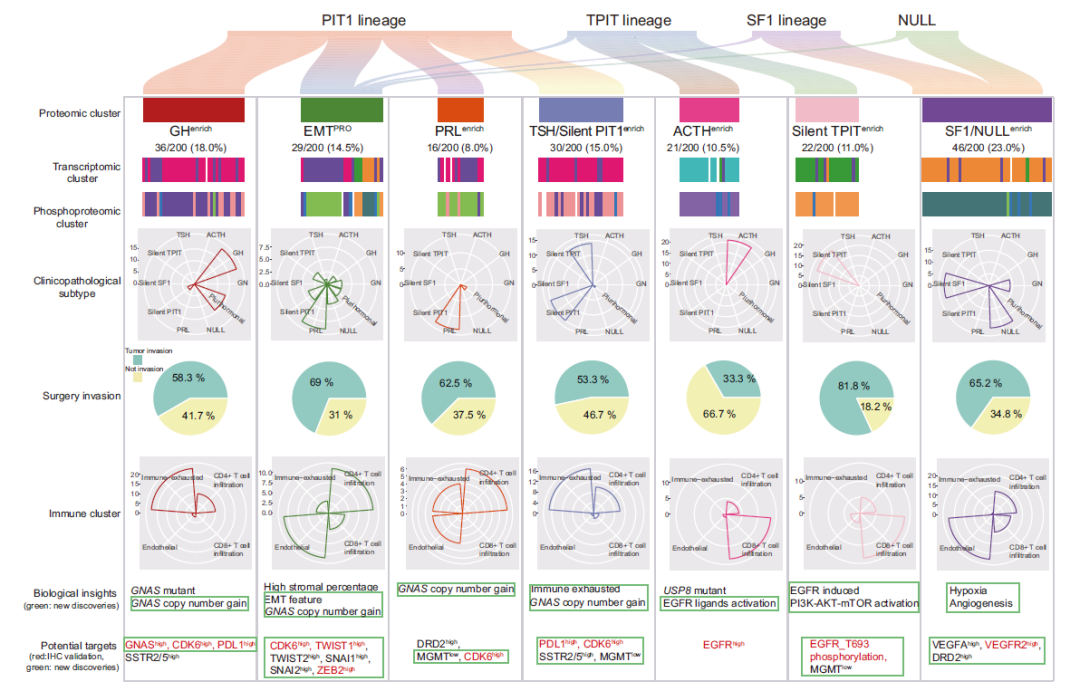

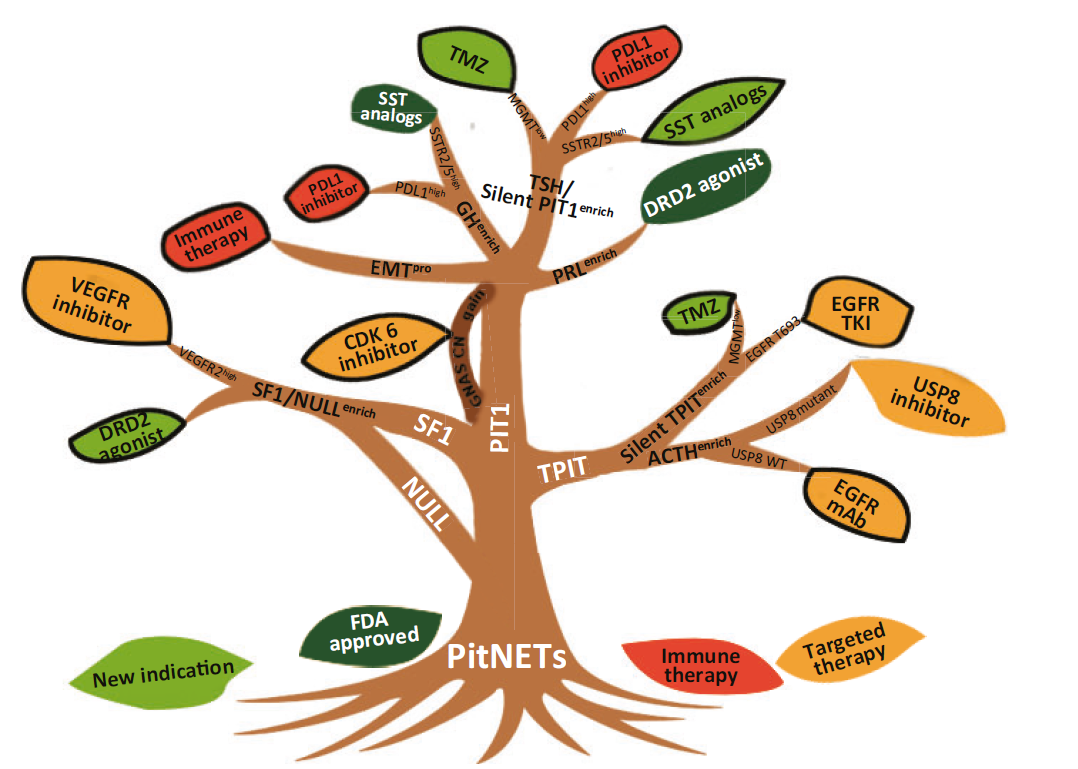

2022年10月29日,国家神经疾病医学中心、复旦大学附属华山医院神经外科赵曜教授团队和复旦大学人类表型组研究院/生命科学学院丁琛教授团队合作,在Cell Research杂志(影响因子46.3)在线发表题为“Integrated proteogenomic characterization across major histological types of pituitary neuroendocrine tumors”的研究论文,该论文通过多组学测序,检测了全部10个亚型共200例垂体瘤的基因组学、转录组学、蛋白质组学和磷酸化蛋白质组学共4层组学。后续结合肿瘤临床特征和多组学数据分析,首次提出了基于肿瘤分子特征的垂体瘤7分型法,并找到了每个亚型的潜在治疗靶点。所有各分子标志物和治疗靶点,均在另一独立的750人垂体瘤队列中得到验证。基于此,研究团队在国际上首次提出了具有潜在临床治疗指导价值的垂体瘤分子分型新标准。

复旦大学人类表型组研究院的张范博士、朱家俊博士、何诗曼博士、马驰博士,复旦大学附属华山医院的张启麟医生、姚博远博士、乔霓丹医生、叶钊医生为本研究的第一作者;国家神经疾病医学中心、复旦大学附属华山医院神经外科赵曜教授、张启麟医生,复旦大学人类表型组研究院、生命科学学院的丁琛教授为本研究的通讯作者。

通讯作者简介

赵曜 教授

复旦大学附属华山医院

复旦大学附属华山医院虹桥院区副院长、华山医院神经外科副主任、复旦大学神经外科研究所副所长

主任医师、博士生导师、教育部长江学者特聘教授、国家杰青、国家万人计划领军人才

中华医学会神经外科分会青年委员会副主任委员

中国老年医学会神经外科分会副会长

主要从事各类脑肿瘤的临床手术治疗。尤其擅长鞍区肿瘤(垂体瘤、颅咽管瘤、脊索瘤等)的微创手术和应用基础研究。以通讯作者在《Nature Genetics》《Nature Communications》《Cell Research》《Cell Discovery》《AJHG》等国际权威学术期刊上发表SCI论文40多篇;作为主要完成人,曾获包括国家科技进步二等奖、教育部科技进步一等奖和上海市科技进步一等奖等在内的8个科研奖项

丁琛 教授

复旦大学

复旦大学人类表型组研究院副院长、生命科学学院教授、遗传工程国家重点实验室PI、复旦大学附属中山医院双聘教授,博士生导师

2008年博士毕业于中国科学技术大学,2009-2012年在美国贝勒医学院从事博士后研究

获北京市“青年海聚工程”、“北京市优秀青年人才”、2019年“曙光计划”、2022年“上海市优秀学科带头人”等人才支持

任中国生物物理学会表型组学分会创会秘书长,中国生化与分子生物学学会蛋白质组分会委员,Springer Nature旗下《Phenomics》杂志创刊执行主编,近五年在Nat Biotechnol、Adv Sci、Sci Adv、JHO、Hepatology、Nat Commun等杂志发表文章59篇